- Details

- Kategorie: Gedächtnisstörung

Definition Gedächtnistraining

Mit dem Begriff „Gedächtnistraining“ wird eine Vielzahl von Methoden bezeichnet, z.B. Memotechniken und allgemeine Aktivierungsmaßnahmen, das Lösen von Kreuzworträtseln oder Sudoku. Verfahren, die hingegen direkt bestimmte geistige Funktionen durch eine speziell hierfür entwickelte Methode trainieren, werden meist als „kognitive Trainingsverfahren“ bezeichnet.

Grundlage: Neuroplastizität

Das Gehirn ist ein erstaunlich anpassungsfähiges Organ, das in der Lage ist, sich auf der Ebene von Synapsen, Neuronen oder Hirnarealen zu verändern. Diese Fähigkeit bezeichnet man als Neuroplastizität. Sie ist die Grundlage des Erwerbs von Wissen und Fähigkeiten sowie des Abspeicherns von Erinnerungen. So bilden sich z.B. beim Lernen von Fertigkeiten neue Nervenbahnen, die durch Üben immer effektiver werden, was sich in einer zunehmenden Verbesserung bei der Ausführung der Fertigkeit niederschlägt.

Neuroplastizität hilft auch dabei, krankhafte Veränderungen des Gehirns auszugleichen, etwa indem beschädigte Gehirnareale besser genutzt oder zusätzliche, intakte Gehirnareale aktiviert werden. Es lässt sich z.B. bei Patienten nach einem Schlaganfall beobachten, dass sie bei Bewegungen zunächst auf zusätzliche Hirnareale zurückgreifen, die normalerweise für Bewegungen eher unbedeutend sind, und sich im Laufe der Zeit inaktivierte Hirnbereiche wieder regenerieren1.

Diese Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern und anzupassen, macht sich auch das kognitive Training zu Nutze – es zielt darauf ab, Mechanismen der Neuroplastizität zu nutzen und auf diesem Wege Beeinträchtigungen entgegenzuwirken.

Wirksamkeit bei altersbedingten Gedächtnisstörungen

Inzwischen gibt es mehrere Studien, in denen eine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit durch kognitive Trainingsverfahren bei älteren Menschen nachgewiesen werden konnte. Auch in der bislang größten Studie mit fast 3.000 Teilnehmern ab 65 Jahren konnte gezeigt werden, dass kognitive Trainingsverfahren, die regelmäßig über einen Zeitraum von mehreren Wochen praktiziert wurden, eine Verbesserung der trainierten Leistung bewirkten; die Trainingseffekte waren auch noch Jahre nach dem Training beobachtbar2,3. Eine aktuelle Meta-Analyse, bei der die Ergebnisse einzelner, wissenschaftlich gut umgesetzter Studien zusammenfassend ausgewertet wurden, wies ebenfalls auf eine positive und langanhaltende Wirkung solcher Maßnahmen hin4.

Wirksamkeit bei Demenzerkrankungen

Die Wirksamkeit kognitiver Trainingsverfahren bei Demenz ist bislang umstritten. Während in manchen Studien keine oder nur eine geringfügige Wirkung gefunden wurde5, kamen andere Studien zu positiven Ergebnissen6. Auch in einer eigenen Pilotstudie zu diesem Thema zeigte sich, dass kognitives Training bei Alzheimer-Patienten zu einer Verbesserung der Gedächtnisleistung führen kann7. Insgesamt haben sich die empirischen Hinweise auf positive Effekte von Gedächtnistraining bei Demenz in den letzten Jahren verdichtet8-10.

Mögliche unerwünschte Wirkungen

Als einzige Nebenwirkung von kognitiven Trainingsmaßnahmen wird die Abnahme des Wohlbefindens der Patienten diskutiert, da durch das Training eine Konfrontation mit den eigenen Beeinträchtigungen befürchtet werden kann. Allerdings zeigen Studien eher im Gegenteil, dass sich entsprechende Maßnahmen positiv auf die Stimmung und das Verhalten auswirken11. Auch in unserer Pilotstudie wurde eine Verbesserung des Wohlbefindens festgestellt.

Das Trainingsverfahren Kogifit®

Die aktuelle Forschungslage und insbesondere die Vorstudienergebnisse von Schimmel und Kollegen7 dienten als Grundlage zur Ausarbeitung des Trainingsverfahrens Kogifit®. Es wurde speziell für Patienten mit leichten Gedächtnisstörungen bis hin zu mittelschwerer Alzheimer-Demenz entwickelt. Es wird von zwei Personen („Spieler“ und „Trainer“) gespielt und basiert auf einer Art Karten-Memory, dessen Schwierigkeitsgrad sich dem Niveau des Spielers anpasst. In zwei Studien – eine davon wurde von der Karin-Nolte-Stiftung unterstützt – wurde die Wirksamkeit, Durchführbarkeit und Akzeptanz des Trainings bei ambulant und stationär behandelten Patienten untersucht. Dabei zeigte sich, dass es zu einer Zunahme der Leistungsfähigkeit kam und das Spiel von Patienten und Angehörigen als angenehm empfunden wurde.

Kogifit® wird mittlerweile durch das Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen GmbH gefertigt und kann online bestellt werden. Mit dem Erwerb von Kogifit® wird die Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. finanziell unterstützt.

Mehr zum Konzept und zum Erwerb von Kogifit® erfahren Sie hier.

Fazit für die Praxis

Es lässt sich zusammenfassen, dass kognitive Trainingsverfahren eine geeignete Maßnahme für ältere Menschen sind, die ihre geistige Leistungsfähigkeit aktiv verbessern und erhalten möchten. Darüber hinaus stellen sie eine sinnvolle Erweiterung des Behandlungsangebots für Demenz-Patienten dar.

1 Nelles, G., & Diener, H. C. (2004). Dynamische Reorganisation und Rückbildung von Hemiparesen. Aktuelle Neurologie, 30(10), 505-511.

2 Ball, K. , Berch, D.B. , Helmers, K.F. et al. (2002). Effects of cognitive training interventions with older adults. JAMA: the journal of the American Medical Association 288(18): 2271-2281.

3 Cahn-Weiner, D.A. , Malloy, P.F. , Rebok, G.W. et al. (2003). Results of a randomized placebo-controlled study of memory training for mildly impaired Alzheimer's disease patients. Applied neuropsychology 10(4): 215-223.

4 Valenzuela, M. , Sachdev, P. (2009). Can cognitive exercise prevent the onset of dementia? Systematic review of randomized clinical trials with longitudinal follow-up. American Journal of Geriatric Psych 17(3): 179.

5 Willis, S.L. , Tennstedt, S.L. , Marsiske, M. et al. (2006). Long-term effects of cognitive training on everyday functional outcomes in older adults. JAMA: the journal of the American Medical Association 296(23): 2805-2814.

6 Spector, A. , Thorgrimsen, L. , Woods, B. et al. (2003). Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry 183(3): 248-254.

7 Schimmel, I. , Bektas, M. , Adler, G. (2008). Gedächtnistraining bei Demenz - Auswirkungen eines Merkfähigkeitstrainings mit systematischer Verstärkung. Psychoneuro 34(10): 475-478.

8 Spector, A. , Orrell, M. , Hall, L. (2012). Systematic review of neuropsychological outcomes in dementia from cognition-based psychological onterventions. Dementia and Geriatric Cognition Disorders 34: 244-255.

9 Sitzer, D. , Twamley, E. , Jeste, D. (2006). Cognitive training in Alzheimer's disease: a meta-analysis of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavica 114(2): 75-90.

10 Woods, B. , Aguirre, E. , Spector, A.E. et al. (2012). Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2.

11 Rozzini, L. , Costardi, D. , Chilovi, B.V. et al. (2007). Efficacy of cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment treated with cholinesterase inhibitors. International journal of geriatric psychiatry 22(4): 356-360.

- Details

- Kategorie: Gedächtnisstörung

- Details

- Kategorie: Gedächtnisstörung

Warum ist Früherkennung so wichtig?

Gedächtnisstörungen können auf ganz unterschiedliche Ursachen zurückgehen und müssen nicht zwangsläufig mit einer Demenzerkrankung in Zusammenhang stehen. Manchmal werden Gedächtnisstörungen subjektiv deutlich stärker wahrgenommen, als sie tatsächlich sind. Trotzdem empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig aktiv zu werden, wenn eine Verschlechterung der Gedächtnisleistung oder anderer kognitiver Funktionen bemerkt wird. So lässt sich z.B. der Verlauf einer Alzheimer-Demenz oft umso länger hinauszögern, je früher sie erkannt und medikamentös behandelt wird. Auch wenn Gedächtnisstörungen eine andere Ursache zugrunde liegt, kann eine frühe Diagnose den Behandlungserfolg verbessern.

Ist die Gedächtnisleistung entgegen der eigenen Wahrnehmung unauffällig, kann eine Früherkennungsuntersuchung eine deutliche Entlastung herbeiführen.

Neuropsychologische Verfahren

Um die Art und den Umfang von Gedächtnisstörungen oder anderen kognitiven Beeinträchtigungen zu erfassen, werden neuropsychologische Verfahren eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Tests, bei denen der Patient üblicherweise unter Anleitung einer geschulten Fachkraft eine Reihe von Aufgaben bearbeitet. Die Durchführung und Ausführung solcher Tests sind meist standardisiert, um eine größtmögliche Objektivität zu erzielen. Die Ergebnisse des einzelnen Patienten werden anschließend den Ergebnissen gegenübergestellt, die eine ihm vergleichbare Gruppe von Personen erzielt hat (sog. Normstichprobe). Auf dieser Grundlage kann eingeschätzt werden, ob die Leistung des Gedächtnisses oder anderer kognitiver Funktionen im normalen Rahmen liegt, grenzwertig oder auffällig vermindert ist.

Zuverlässigkeit der Früherkennung

Nicht immer ist eine Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten auf Basis neuropsychologischer Tests zuverlässig. Viele Testverfahren, die routinemäßig eingesetzt werden, sind nicht empfindlich genug, um leichte Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit zu erfassen. Dieses Risiko besteht insbesondere in frühen Phasen einer Demenzerkrankung, in denen die Symptome oft noch sehr geringfügig ausgeprägt sind. Vor allem Personen, die von jeher über ein hervorragendes Gedächtnis verfügten oder gut gebildet sind, schneiden zu Beginn der Erkrankung in vielen Verfahren noch zu gut ab, um als erkrankt erkannt zu werden. Erschwert wird die Diagnostik auch dadurch, dass Krankheitsprozesse, die zu Gedächtnisstörungen führen, oft schleichend über Jahre verlaufen, also nicht durch starke Veränderungen innerhalb kurzer Zeitspannen in Erscheinung treten. Besonders wichtig ist daher eine sorgfältige Auswahl geeigneter neuropsychologischer Verfahren.

Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitstest (MAT)

Vor diesem Hintergrund wurde am ISPG ein computergestützter Test, der Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitstest (MAT), entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, mit dem die wichtigsten kognitiven Funktionen genau und zuverlässig untersucht werden können. Der Test ist standardisiert und adaptiv, d.h. er passt die gestellten Aufgaben in Umfang und Schwierigkeitsgrad dem Niveau des jeweiligen Patienten an. Hierdurch wird vermieden, dass leistungsschwächere Patienten durch eine Vielzahl zu schwieriger Aufgaben frustriert werden. Es sind keine Computervorkenntnisse seitens des Patienten nötig, der Test wird mit nur zwei Tasten bedient und läuft selbsterklärend.

Näheres zum MAT ist hier zu finden: www.dynamikos.de/index.php/leistungstests/mat

Früherkennung am ISPG

Das ISPG bietet Untersuchungen zur Früherkennung von Gedächtnisstörungen und Demenz im Rahmen der Gedächtnisvorsorge Kogifit® Plus an, die sich v.a. an Personen ab 50 Jahren richtet. Hierbei kommt auch der Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitstest (MAT) zum Einsatz.

- Details

- Kategorie: Gedächtnisstörung

Ist Vorbeugung möglich?

Gedächtnisstörungen können verschiedenen Ursachen zugrunde liegen, auf die oftmals durch gezielte Maßnahmen eingewirkt werden kann. Selbst die Alzheimer-Demenz, die lange als „schicksalhafte“ Erkrankung galt, ist nur in den wenigsten Fällen vorrangig genetisch bedingt, sondern wird meist durch das Zusammenwirken verschiedener Risikofaktoren verursacht. Schätzungen zufolge geht etwa die Hälfte aller Fälle von Alzheimer-Demenz auf beeinflussbaren Risikofaktoren zurück1. Dies bedeutet, dass eine Prävention von Gedächtnisstörungen und Demenz in vielen Fällen möglich ist.

Man unterscheidet hierbei grundsätzlich zwei Stufen der Krankheitsvorbeugung:

- Primärprävention: Maßnahmen für gesunde Personen, bei denen noch keinerlei Krankheitssymptome bestehen.

- Sekundärprävention: Maßnahmen für Personen, bei denen sich schon erste Zeichen der Erkrankung zeigen.

Der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärprävention besteht in erster Linie in der unterschiedlichen Gewichtung und Dringlichkeit der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen.

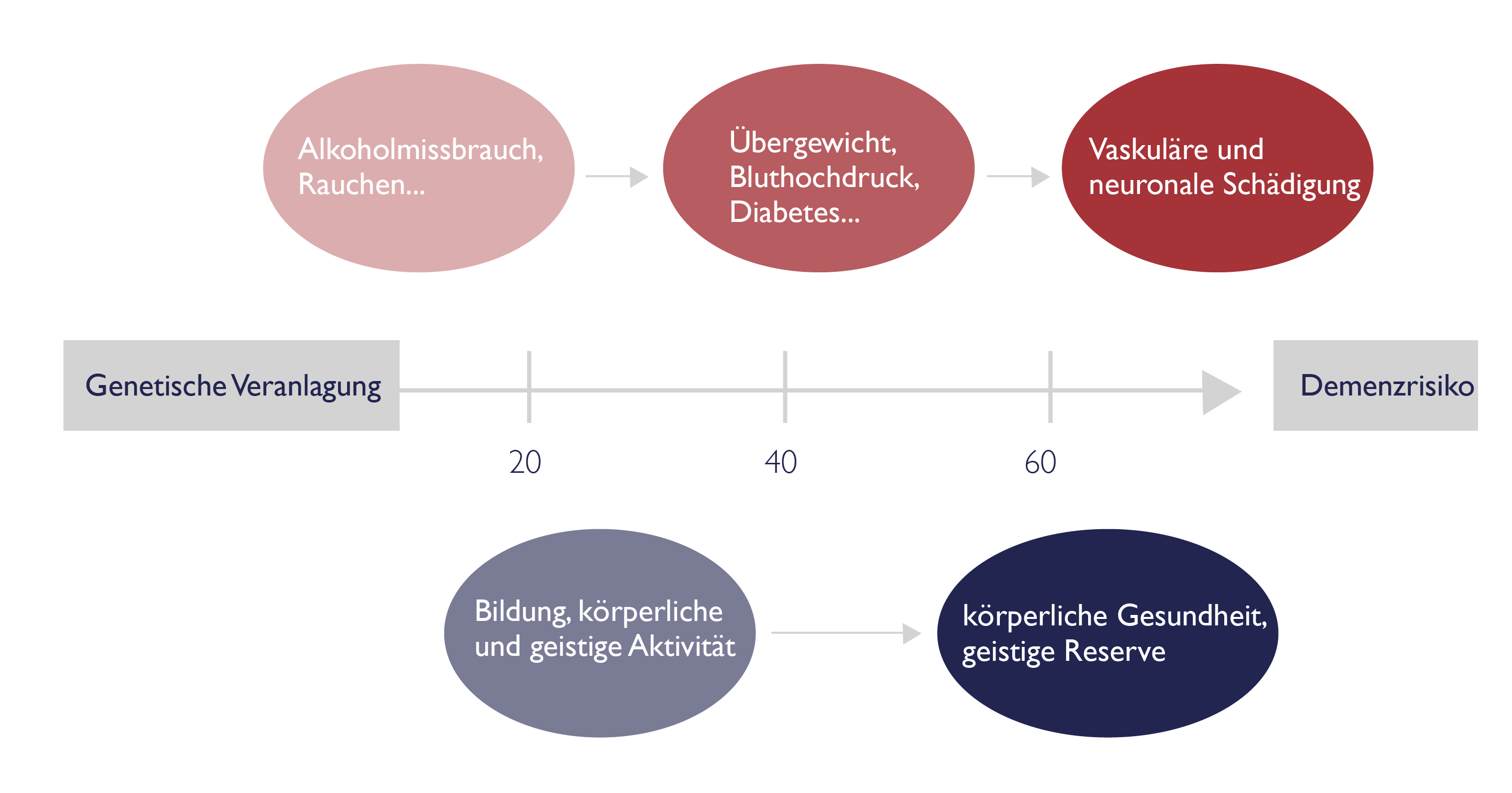

Risikofaktoren von Alzheimer-Demenz

Ansatzpunkt für präventive Maßnahmen sind die beeinflussbaren Risiko- und Schutzfaktoren, die das Erkrankungsrisiko für Alzheimer-Demenz maßgeblich mitbedingen.

Bekannte Risikofaktoren für die Alzheimer-Demenz sind

- genetische Faktoren (familiäre Belastung, Apolipoprotein E-Genotyp)

- Stoffwechselstörungen (erhöhter Cholesterinspiegel, erhöhter Blutzuckerspiegel, erhöhter Homocysteinspiegel, Übergewicht)

- andere Gefäßrisikofaktoren (Bluthochdruck, körperliche Inaktivität)

- passiver Lebensstil (wenig geistige und körperliche Aktivität)

Ein gezieltes Einwirken auf die beeinflussbaren Risikofaktoren kann das Erkrankungsrisiko deutlich senken. Dafür sprechen auch zahlreiche Ergebnisse internationaler wissenschaftlicher Studien. So zeigt eine aktuelle Langzeitstudie aus Finnland mit mehr als 1.200 Teilnehmern mit erhöhtem Demenzrisiko, dass gezielte Vorsorgemaßnahmen mit einer Aufrechterhaltung oder gar Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen3.

Bedeutsam sind hierbei auch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Risikofaktoren, z.B. zwischen bestimmten genetischen Merkmalen (Epsilon 4-Allel des Apolipoprotein E) und Stoffwechselstörungen (erhöhter Cholesterinspiegel). Diese Wechselwirkungen sollten bei bekanntem Risikoprofil idealerweise in die Planung der präventiven Maßnahmen miteinbezogen werden.

Prävention schon ab dem mittleren Lebensalter sinnvoll

Eine Demenz liegt nach den gültigen diagnostischen Kriterien vor, wenn sich erste Symptome in Form nachweisbarer kognitiver Beeinträchtigungen zeigen. Im Falle der Alzheimer-Demenz geht den ersten Symptomen jedoch eine lange Phase voraus, in der sich die Erkrankung „still“ entwickelt. So ist davon auszugehen, dass bereits ein bis zwei Jahrzehnte, bevor die ersten Symptome in Erscheinung treten, Alzheimer-typische Veränderungen im Gehirn stattfinden, z.B. die Bildung von Beta-Amyloid-Ablagerungen2. Hinzu kommt, dass einige Risikofaktoren bereits im mittleren Lebensalter Auswirkungen auf das spätere Erkrankungsrisiko haben. Studien weisen z.B. darauf hin, dass Personen mit Übergewicht oder Bluthochdruck im mittleren Lebensalter später häufiger an einer Demenz erkranken1.

Ob und wann die ersten Symptome auftreten, wird also maßgeblich durch das Zusammenwirken verschiedener Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst. Diese Faktoren sind Ansatzpunkt für präventive Maßnahmen.

Die Primärprävention von Gedächtnisstörungen und Demenz beginnt daher idealerweise schon im mittleren Lebensalter. Meist entsteht das Bewusstsein für die Erkrankung jedoch erst später – auch dann kann eine Primärprävention noch sinnvoll umgesetzt werden.

Sind bereits erste Symptome aufgetreten, ist die rasche Einleitung einer Sekundärprävention zu empfehlen. Je früher eine Behandlung beginnt, desto länger kann im Allgemeinen der Verlauf der Erkrankung hinausgezögert werden.

Generell kann die Prävention von Erkrankungen eher allgemein oder eher individuell ausgerichtet sein. Der Vorteil einer individuellen Ausrichtung der Prävention besteht darin, dass die Maßnahmen gezielt auf die „Problembereiche“ des Einzelnen ausgerichtet werden können und somit eine deutlich höhere Wirksamkeit versprechen. Dies gilt auch für die Gedächtnisvorsorge: Maßnahmen sollten sich am individuellen Risikoprofil der Person orientieren und gezielt hierauf angepasst werden. Ein allgemeingültiges Patentrezept zur Prävention gibt es bei der Gedächtnisvorsorge nicht.

Prävention am ISPG

Am ISPG wird das Präventionsprojekt Kogifit® Plus durchgeführt, das sich an Personen ab 50 Jahren richtet. Es basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Entstehung und Vorbeugung von Gedächtnisstörungen und Demenz.

Bei Kogifit® Plus werden durch umfassende medizinische und neuropsychologische Untersuchungen Risikofaktoren systematisch erhoben. Die Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistung sowie andere wichtige Aspekte der geistigen Gesundheit werden eingehend untersucht. Dazu wird auch der computergestützte Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitstest (MAT) verwendet. Anhand der Untersuchungsergebnisse kann für jeden Teilnehmer ein individuelles Risikoprofil ermittelt werden.

Auf dieser Basis lassen sich eine Einschätzung zum Erkrankungsrisiko, eine Früherkennung bereits bestehender Gedächtnisstörungen und eine eingehende Beratung zu gezielten Vorsorge- bzw. Therapiemaßnahmen vornehmen. Die Empfehlungen können – je nach Befund – eher primär- oder eher sekundärpräventiv ausgerichtet sein.

Die erhobenen Daten werden in anonymisierter Form wissenschaftlich ausgewertet, um die bisherigen Erkenntnisse zur Gedächtnisvorsorge zu erweitern.

Bei Interesse an der Teilnahme an Kogifit® Plus finden Sie hier nähere Informationen.

1 Barnes, D. E., & Yaffe, K. (2011). The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer‘s disease prevalence. The Lancet Neurology, 10(9), 819-828

2 Ngandu, T. et al. (2015). A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. The Lancet, 385(9984), 2255-2263

3 Villemagne, V. et al. (2013) Amyloid ß deposition, neurodegeneration, and cognitive decline in sporadic Alzheimer’s disease: a prospective cohort study.The Lancet Neurology, 12: 357–67

- Details

- Kategorie: Gedächtnisstörung

Gedächtnisstörungen bei gesundem Altern

Der Mensch entwickelt und verändert sich nicht nur in der Kindheit, der Jugend und im jungen Erwachsenenalter, sondern über seine gesamte Lebensspanne hinweg. Diese Veränderungen betreffen viele verschiedene Bereiche, u.a. auch die geistigen Funktionen. So nimmt beispielsweise die so genannte kristalline Intelligenz noch bis ins höhere Lebensalter zu, während die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit schon ab dem mittleren Lebensalter kontinuierlich nachlässt.

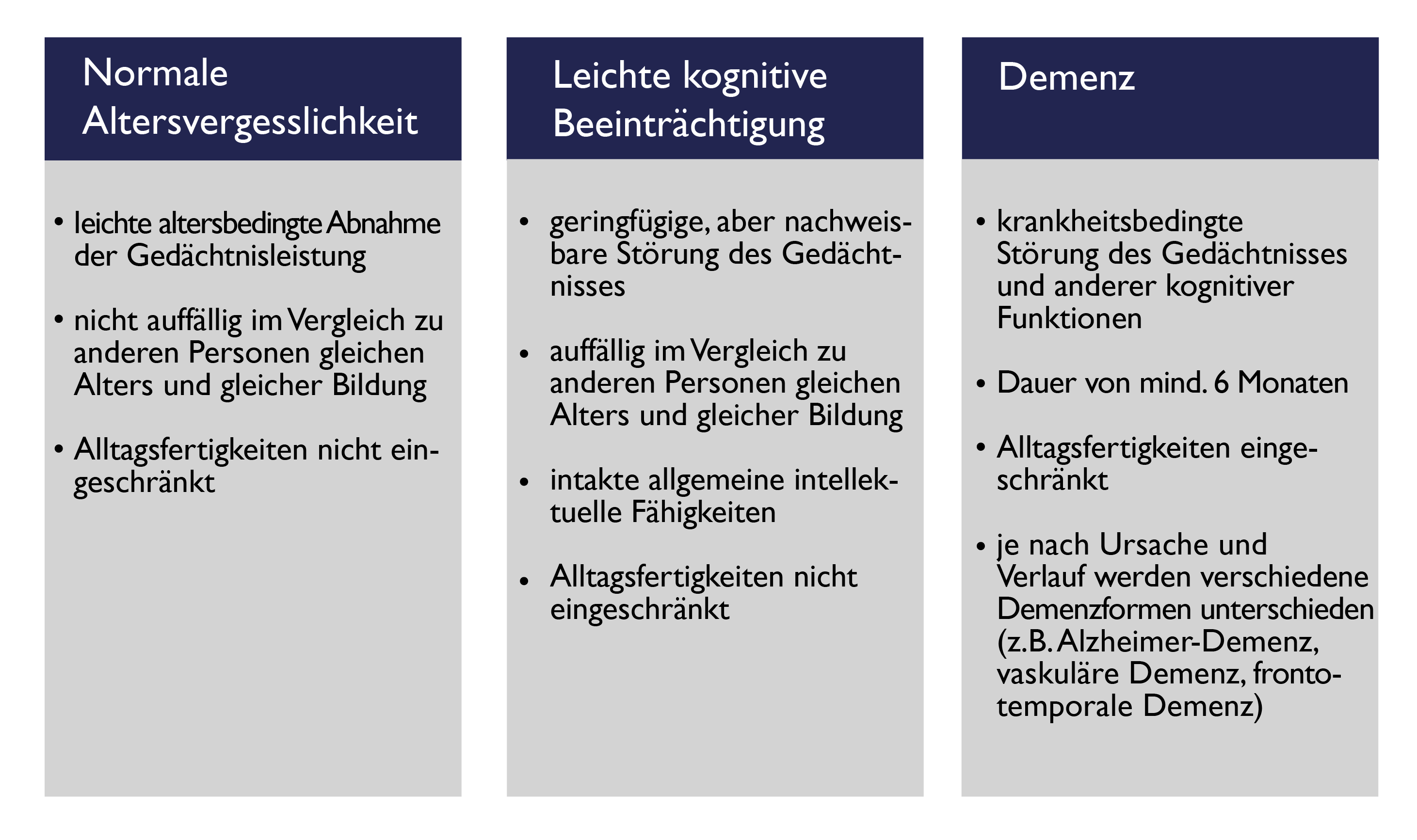

Entsprechend zeigen viele neurowissenschaftliche Studien, dass sich mit fortschreitendem Alter das Gehirn in seiner Struktur und Funktion verändert. Solche natürlichen Veränderungsprozesse betreffen besonders häufig bestimmte Gehirnareale wie die Regionen des Stirn- und Scheitellappens, die für die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis bedeutsam sind1. Dies kann sich in einem gewissen Nachlassen der Gedächtnisleistung im Alter wiederspiegeln. So ist es z.B. nicht ungewöhnlich, wenn die Namen ferner Bekannter vergessen werden oder häufiger als früher Informationen notiert werden müssen. In diesem Zusammenhang spricht man von einer normalen Altersvergesslichkeit, durch die die Selbstständigkeit und die Alltagsfertigkeiten in keiner Weise beeinträchtigt werden.

Gedächtnisstörungen bei pathologischem Altern

Übersteigt das Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit ein bestimmtes Maß, spricht man von pathologischem Altern. In diesem Fall sind die Veränderungen nicht nur stärker ausgeprägt, sondern es finden auch Abbauprozesse in Hirnregionen statt, die für das Gedächtnis eine wichtige Rolle spielen. Kommt es zu deutlichen, fortschreitenden Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und anderer kognitiver Leistungsbereiche, so dass Selbstständigkeit und Alltagsfertigkeiten eingeschränkt werden, spricht dies für das Vorliegen einer Demenz.

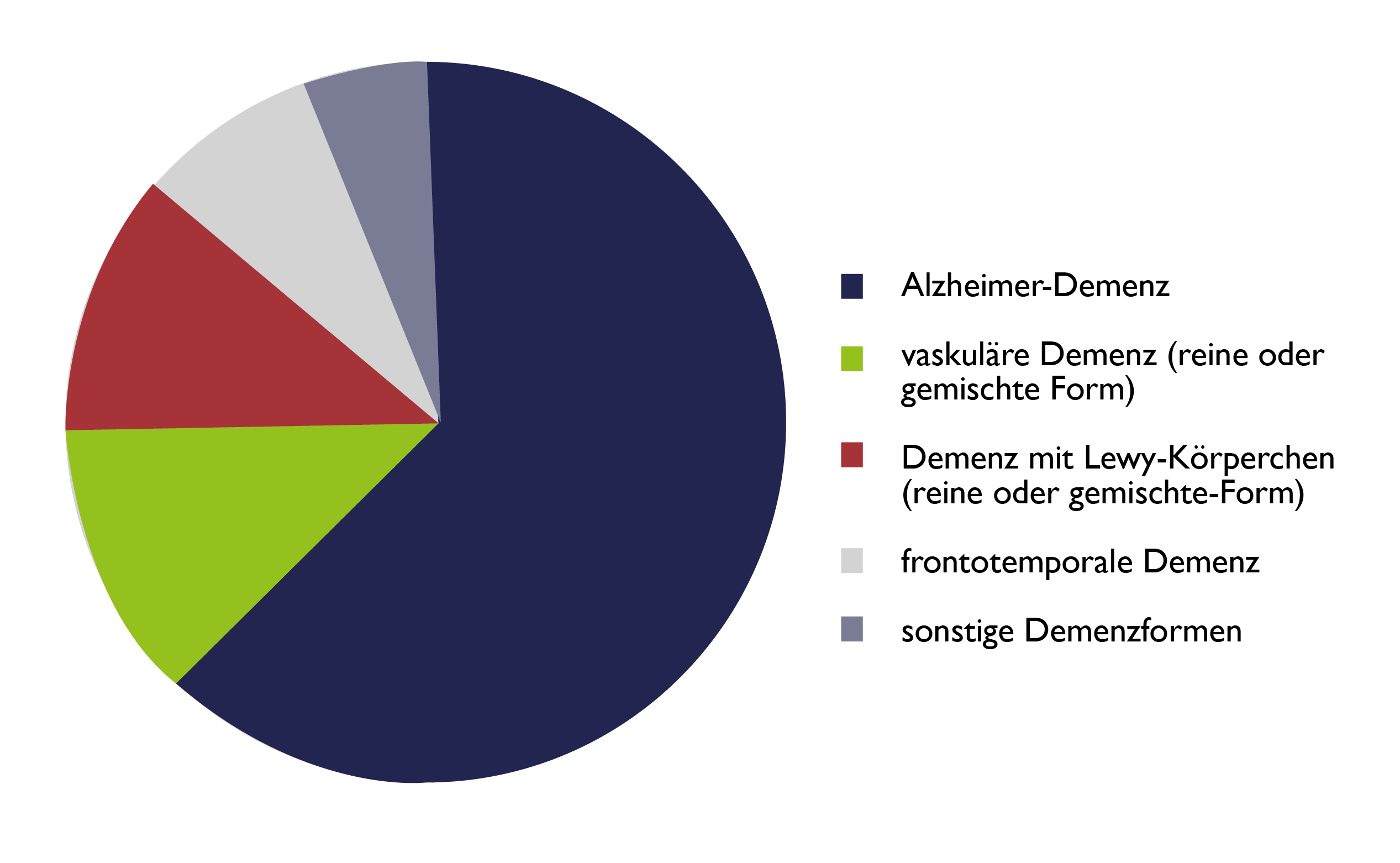

Die Demenz ist ein Syndrom, also ein Krankheitsbild, dem verschiedene Ursachen zugrunde liegen können. Die häufigste Ursache von Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Weitere Demenzformen sind z.B. die vaskuläre oder die frontotemporale Demenz.

Ein Störungsbild in der Grauzone zwischen gesundem und pathologischem Altern ist die leichte kognitive Beeinträchtigung (LKB), bei der zwar bestimmte nachweisbare kognitive Defizite vorliegen, die jedoch so schwach ausgeprägt sind, dass die Alltagsfertigkeiten nicht darunter leiden. Die LKB kann, muss aber nicht in eine Demenzerkrankung übergehen1.

Ob und wann sich Gedächtnisstörungen entwickeln und wie schnell sie fortschreiten, ist individuell verschieden und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Bekannt ist, dass das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, mit dem Alter deutlich zunimmt. Zur Früherkennung, Vorbeugung und Behandlung von Gedächtnisstörungen gibt es inzwischen verschiedene Möglichkeiten, worüber wir Sie im Folgenden gerne informieren möchten.

1 Kolassa, I.-T. et al. (2010). "Neuronale Plastizität bei gesundem und pathologischem Altern. In: Häfner, H. et al. (Hrsg.) Altern gestalten. Berlin, Heidelberg, Springer 41-65"

2 Barnes, D. E., & Yaffe, K. (2011). The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer‘s disease prevalence. The Lancet Neurology, 10(9), 819-828

3 Ngandu, T. et al. (2015). A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. The Lancet, 385(9984), 2255-2263