- Details

- Kategorie: Alzheimer Demenz

Durch die Alzheimer-Krankheit ergibt sich eine ganze Reihe von Fragen, die mit der medikamentösen Behandlung nicht gelöst werden können und nach nicht-medikamentösen Ansätzen verlangen.

Die nicht-medikamentöse Therapie dementer Patienten beginnt mit der Beratung der Patienten und ihrer Angehörigen. Es sollte in klarer und verständlicher Form konkretes Wissen über das Krankheitsbild und seine Prognose vermittelt werden.

Die Patienten benötigen häufig Unterstützung bei der Bewältigung der Diagnose, gelegentlich auch in in Form einer psychotherapeutischen Maßnahme. Eine wichtige Rolle kommt hierbei auch den Angehörigen zu. Daher sollte mit ihnen in einem professionellen Rahmen zunächst eingehend über die Erkrankung gesprochen werden, um das Verständnis für die Symptomatik und die damit einhergehenden, oft „störenden“ Verhaltensweisen der Patienten wie Depressivität, Impulsivität, paranoides Misstrauen oder Aggressivität zu fördern. Darüber hinaus können den Angehörigen Techniken und Hilfen für den Umgang mit den Patienten und die täglichen Abläufe vermittelt werden, die einen für alle Seiten möglichst entspannten, reibungsarmen und freundlichen Umgang ermöglichen.

Die pflegenden Bezugspersonen, zumeist Ehepartner oder Kinder der Patienten, sind die tragende Säule der Versorgung der Alzheimer-Patienten. Sie müssen gestützt und unterstützt werden. Der Besuch von Angehörigen-Selbsthilfegruppen, vermittelt z.B. durch die Alzheimer-Gesellschaft, oder die Wahrnehmung von Entlastungsangeboten ist grundsätzlich empfehlenswert.

Ein weiterer Aspekt ist die Gestaltung der Lebensumgebung der Demenzpatienten, die klar, übersichtlich, hell und freundlich arrangiert sein sollte. Auch dabei können die Alzheimer-Gesellschaft oder Senioren-Beratungsstellen hilfreich sein.

Spezifische Therapieverfahren oder Techniken im Umgang, wie z.B. das Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) oder die die Validation, müssen gut überlegt, ausgewählt und individuell angepasst eingesetzt werden. Eine Faustregel ist, dass Verfahren, die die Realitätsorientierung stützen sollen, vor allem in leichteren Krankheitsstadien angebracht sind, während Verfahren, die primär auf eine Steigerung des Wohlbefindens der Patienten (auch unter Inkaufnahme des Realitätsverlustes) abzielen, eher in den schwereren Krankheitsstadien angemessen sind.

Es gibt außerdem Hinweise für einen Nutzen von Verfahren zur kognitiven Aktivierung, z.B. in Form eines Gedächtnistrainings. Dabei ist zu beachten, dass eine unbedachte Anwendung solcher Verfahren durchaus zu Frustrationserlebnissen, Depressivität und Ängsten bei den Patienten führen kann. Eine maßvolle und behutsame Aktivierung und Kontaktförderung, mit Aktivitäten, die dem Patienten vertraut sind oder von ihm als angenehm empfunden werden, ist jedoch in jedem Fall empfehlenswert.

Ein Trainingsspiel, das für Patienten mit leichten Gedächtnisstörungen bis hin zur mittelschweren Alzheimer-Krankheit entwickelt wurde, ist Kogifit®. Studien weisen auf positive Effekte des Spiels bei ambulant und stationär behandelten Patienten hin. Mehr zum Konzept und Erwerb von Kogifit erfahren Sie hier.

In diesem Buch aus unserem Hause wurde versucht, die Vielzahl der nicht-medikamentösen Hilfen für Alzheimer Patienten und Ihre Angehörige übersichtlich und aktuell darzustellen.

- Details

- Kategorie: Alzheimer Demenz

Eine Heilung der Alzheimer-Demenz ist derzeit noch nicht möglich – bislang gibt es kein allgemein verfügbares Medikament, durch das sich die Krankheitsprozesse im Gehirn anhalten oder umkehren lassen. Es gibt jedoch eine Reihe medikamentöser und nicht-medikamentöser Maßnahmen, mit denen sich der Krankheitsverlauf erheblich abmildern und verlangsamen lässt. Darüber hinaus zeichnen sich vielversprechende Entwicklungen hinsichtlich neuer medikamentöser Therapieansätze ab.

Behandlung der Gedächtnisstörungen

Bei der medikamentösen Therapie von Alzheimer-Patienten kommen zum einen Medikamente in Betracht, die die geistigen Fähigkeiten und Alltagsfertigkeiten fördern, zum anderen Medikamente, die Verhaltensstörungen lindern.

Unter den allgemein verfügbaren Medikamenten haben die Acetylcholinesterase-Hemmern die größte Bedeutung. In wissenschaftlichen Studien konnte eine Verbesserung der geistigen Fähigkeiten und der Alltagsfertigkeiten bei Patienten mit leichter und mittelschwerer Alzheimer-Demenz unter Behandlung mit Acetylcholinesterase-Hemmern nachgewiesen werden. Der Effekt lässt sich dadurch erklären, dass diese Medikamente die Wirkung der Überträgersubstanz Acetylcholin verstärken, für die bei Alzheimer-Demenz ein Defizit besteht.

Derzeit sind in Deutschland drei Acetylcholinesterase-Hemmer für die Behandlung der leichten und mittelschweren Alzheimer-Demenz zugelassen: Rivastigmin, Donepezil und Galantamin. Eine positive Wirkung der Acetylcholinesterase-Hemmer im Sinne eines Stillstandes des kognitiven Abbaus über ein Jahr zeigt sich bei etwa 60 bis 70% der behandelten Patienten, bei etwa 40% kommt es sogar zu einer vorübergehenden Verbesserung der kognitiven Beeinträchtigungen. Da sich die verschiedenen Acetylcholinesterase-Hemmer in ihren pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Eigenschaften erheblich unterscheiden, ist bei unzureichendem Therapieerfolg oder schlechter Verträglichkeit ein Wechsel zwischen den Substanzen durchaus sinnvoll.

Ein anderes medikamentöses Therapieprinzip bei der Alzheimer-Demenz besteht in der Beeinflussung der Wirksamkeit des Überträgerstoffes Glutamat durch den Wirkstoff Memantine. Bei Patienten mit mittelschwerer und schwerer Alzheimer-Demenz zeigte sich in wissenschaftlichen Studien eine positive Wirkung von Memantine auf die geistige Leistungsfähigkeit, die Alltagsfunktionen und Verhaltensstörungen. Da der Wirkmechanismus von Memantine grundsätzlich anders ist als der der Acetylcholinesterase-Hemmer, ist eine Kombinationstherapie beider Wirkstoffe sinnvoll. Ein derartiger Wirksynergismus zwischen Acetylcholinesterase-Hemmern und Memantine wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen.

Die Wirksamkeit sonstiger Medikamente zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit bei Alzheimer-Patienten ist – möglicherweise mit Ausnahme von Gingko biloba – nicht ausreichend belegt. Es werden allerdings immer wieder Einzelfälle von eindrucksvollen Besserungen unter der Gabe von verschiedenen Medikamenten berichtet, die z.B. die Gehirndurchblutung fördern oder den Stoffwechsel der Nervenzellen positiv beeinflussen sollen.

Neue Therapieansätze

Die bisher zugelassenen Medikamente zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit können die Symptome lindern und den Krankheitsverlauf hinauszögern, beeinflussen jedoch nicht die neurobiologischen Vorgänge, auf denen die Krankheit basiert. Daher werden auch Verbesserungen, die durch diese Medikamente bewirkt werden können, nach einiger Zeit durch das Fortschreiten der neurobiologischen Veränderungen wieder aufgezehrt.

Neue Therapieansätze versuchen daher, in die zugrundeliegenden neurobiologischen Prozesse einzugreifen. Einer dieser Prozesse besteht in der Bildung von Beta-Amyloid-Oligomeren und Plaques (Näheres hierzu unter „Basisinformationen“). Die meisten und aussichtsreichsten derzeit im Rahmen von Studien untersuchten Therapieansätze zielen auf die Entfernung dieser Beta-Amyloid-Oligomere aus dem Gehirn, z.B. durch Impfung oder durch die regelmäßige Gabe von Antikörpern gegen Beta-Amyloid. Es wird auch versucht, die Bildung des Beta-Amyloids zu vermindern, indem die hierfür verantwortlichen Enzyme (Beta- und Gamma-Sekretase) gehemmt werden.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Einflussnahme auf den Stoffwechsel des Tau-Proteins.

Diese Therapieansätze, die einen Stillstand oder eine erhebliche Verlangsamung der Erkrankung bewirken können, sind derzeit noch nicht allgemein verfügbar. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie auch in den nächsten drei bis fünf Jahren noch nicht verfügbar sein werden, so dass gegenwärtig der einzige mögliche Zugang zu diesen Therapien in der Teilnahme an einer entsprechenden Therapiestudie besteht. Dies liegt darin begründet, dass der Prozess der Entwicklung und Zulassung von Medikamenten viele Jahre beansprucht, nicht zuletzt weil umfangreiche Wirksamkeits- und Verträglichkeitsprüfungen durchlaufen werden. Die Entwicklung einiger der neuen Wirkstoffe ist inzwischen jedoch schon so weit fortgeschritten, dass derzeit große internationale Zulassungsstudien mit mehreren hundert Teilnehmern durchgeführt werden. Bei den Studien hat die Sicherheit der Teilnehmer oberste Priorität; es liegen die Prinzipien der „Good Clinical Practice“ (GCP; „Gute klinische Praxis“) zugrunde.

Auch das ISPG ist an der Durchführung dieser Therapiestudien beteiligt – nähere Informationen erhalten Sie hier.

Behandlung von Verhaltensstörungen

Im Krankheitsverlauf können Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens und des Verhaltens auftreten, z.B. eine niedergeschlagene Stimmung, Reizbarkeit oder Unsicherheit. In manchen Fällen geht die Behandlung der kognitiven Störungen auch mit einer Besserung der psychischen und Verhaltensstörungen einher, z.B. weil manche Situationen wieder besser eingeschätzt werden können und nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen werden.

Darüber hinaus bestehen bei Alzheimer-Patienten aber häufig Störungen des Verhaltens und der Emotionen in einem Ausmaß, das eine zusätzliche medikamentöse Behandlung sinnvoll und notwendig erscheinen lässt. Hierzu gehören beispielsweise Depression, Ängstlichkeit, Wahn, Unruhe oder aggressives Verhalten.

Bei der Behandlung dieser Störungen sollten allerdings Medikamente, die stark dämpfen oder die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, möglichst vermieden werden. Dies gilt insbesondere für Benzodiazepine, Antidepressiva und niederpotente Neuroleptika mit anticholinerger Wirksamkeit. Neuroleptika jeglicher Art und Antipsychotika sollten sehr zurückhaltend eingesetzt werden.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) wie Citalopram oder Sertralin haben sich als günstig für die Behandlung von Affektlabiliät, Depressivität, Ängstlichkeit oder Impulsivität erwiesen.

Eine Reihe grundsätzlicher Gesichtspunkte muss bei der Behandlung älterer Patienten mit Psychopharmaka berücksichtigt werden.

Außerdem gibt es zahlreiche medikamentöse Alternativen zu Neuroleptika zur der Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenzpatienten.

- Details

- Kategorie: Alzheimer Demenz

Häufigkeit

Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Demenzerkrankung, die meisten von ihnen an einer Alzheimer-Demenz. Die Häufigkeit der Erkrankung nimmt mit dem Alter zu: während ca. 1% der unter 65-Jährigen erkrankt sind, sind es ca. 30% der über 85-Jährigen. Jährlich kommen in Deutschland etwa 300.000 Neuerkrankungen hinzu, wobei angesichts der Bevölkerungsentwicklung zukünftig noch höhere Zahlen zu erwarten sind. Ausgehend von der aktuellen Lebenserwartung entwickelt fast jeder dritte Mann und fast jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens eine Demenzerkrankung1-4.

Symptome und Verlauf

Die Alzheimer-Demenz beginnt schleichend und geht mit einer fortschreitenden Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit einher, die eine normale Altersvergesslichkeit deutlich überschreitet.

Das Leitsymptom der Alzheimer-Demenz ist die Störung des Kurzzeitgedächtnisses. Dieses ist dafür zuständig, neue Informationen über einen gewissen Zeitraum abzuspeichern, z.B. eine kurze Einkaufsliste, den Inhalt eines kürzlich geführten Gesprächs, oder wichtige Details eines gerade gelesenen Textes. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ist auch bei gesunden Personen begrenzt. Der Gedächtnisspeicher, in dem Informationen zeitlich stabil abgespeichert werden, ist das Langzeitgedächtnis; dieses bleibt bei der Alzheimer-Demenz am längsten erhalten.

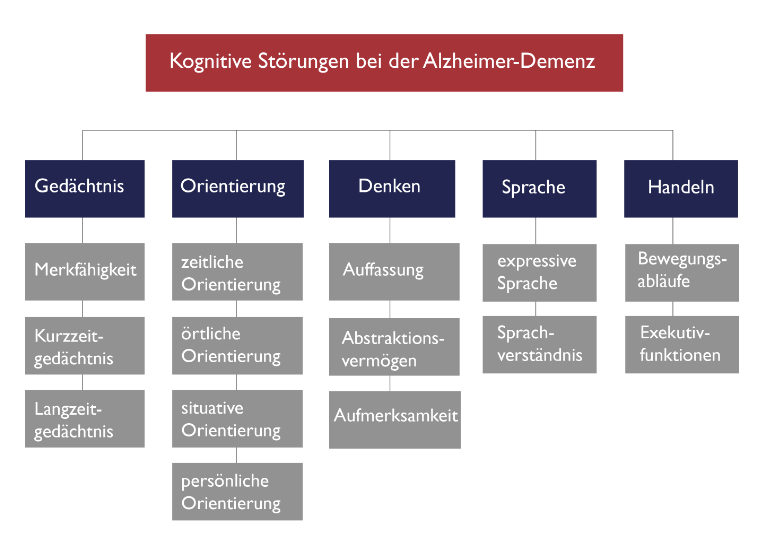

Im Erkrankungsverlauf werden zunehmend auch andere kognitive Funktionen wie Orientierung, Denken, Auffassung, Sprache und Urteilsfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen (siehe Abb. 1). So fällt beispielsweise das Zurechtfinden in fremder, später auch in vertrauter Umgebung schwer, und die zeitliche Orientierung, also das Wissen über das aktuelle Datum oder das gegenwärtige Jahr, geht nach und nach verloren. Die Fähigkeit zu logischem Denken, planvollem Handeln, rationalen Entscheidungen und zur Lösung von Problemen vermindert sich. Hierdurch kommt es zu einer fortschreitenden Einschränkung in den Alltagsfertigkeiten, wodurch die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung deutlich abnimmt. Auch die Sprache geht im Krankheitsverlauf immer mehr verloren – nicht nur Wortfindungs- und Sprachstörungen, sondern auch eine zunehmende Einschränkung im Sprachverständnis erschweren die Kommunikation zwischen dem Patienten und der Außenwelt.

Ursachen

Die genauen Ursachen der Alzheimer-Krankheit konnten bislang nicht vollständig geklärt werden. Allerdings sind inzwischen viele Faktoren bekannt, die das Erkrankungsrisiko erhöhen, etwa eine familiäre Veranlagung oder ein inaktiver Lebensstil.

Bei Alzheimer-Patienten lassen sich außerdem bestimmte biochemische und morphologische Veränderungen des Gehirns beobachten. Diese bestehen vor allem in mikroskopisch nachweisbaren Eiweißablagerungen zwischen den Nervenzellen, den Plaques. Bei dem Eiweiß handelt es sich um Beta-Amyloid. Es wird aus dem das sog. Amyloidvorläuferprotein gebildet, das im gesunden Gehirn eine wichtige Rolle spielt. Dieses Eiweiß wird normalerweise durch Enzyme gespalten und die dadurch entstehenden Bruchstücke werden abtransportiert. Bei der Alzheimer-Krankheit ist dieser Prozess der Spaltung und des Abtransports gestört, so dass sich Bruchstücke des Amyloidvorläuferproteins bilden, die nach und nach verklumpen und sich als Plaques auf den Zellen ablagern (siehe Abb. 2). Eine Vorstufe dieser Plaques sind die sog. Beta-Amyloid-Oligomere. Dieser Mechanismus gilt als zentral für die Entstehung der Alzheimer-Demenz und ist der wichtigste Ansatzpunkt neuer, vielversprechender Therapieansätze (s.u.).

Auch innerhalb der Zellen finden sich bei der Alzheimer-Krankheit typische Veränderungen. Es handelt sich hierbei um die sog. Neurofibrillen, die überwiegend aus Tau-Protein bestehen. Tau-Protein ist ein wichtiger Bestandteil für die Struktur der Nervenzellen; durch gestörte Stoffwechselreaktionen entstehen schließlich die Neurofibrillen und das Zellgerüst wird instabil.

Eine Folge dieser Krankheitsprozesse ist weiterhin eine Veränderung in der Konzentration bestimmter Überträgerstoffe (Neurotransmitter) im Gehirn, die für die Signalübertragung zwischen Nervenzellen bedeutsam sind. So liegt bei Alzheimer-Patienten ein zunehmender Mangel des Überträgerstoffs Acetylcholin vor, der z.B. beim Lernen eine wichtige Rolle spielt.

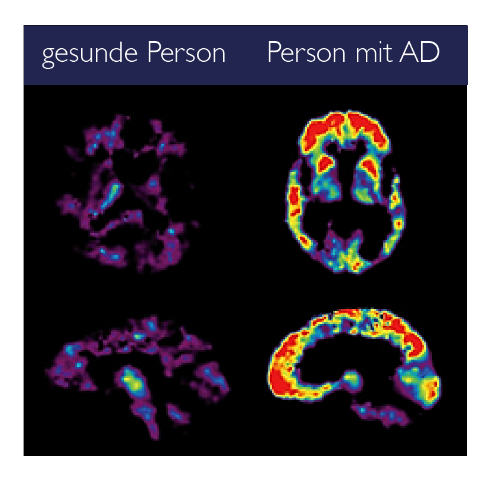

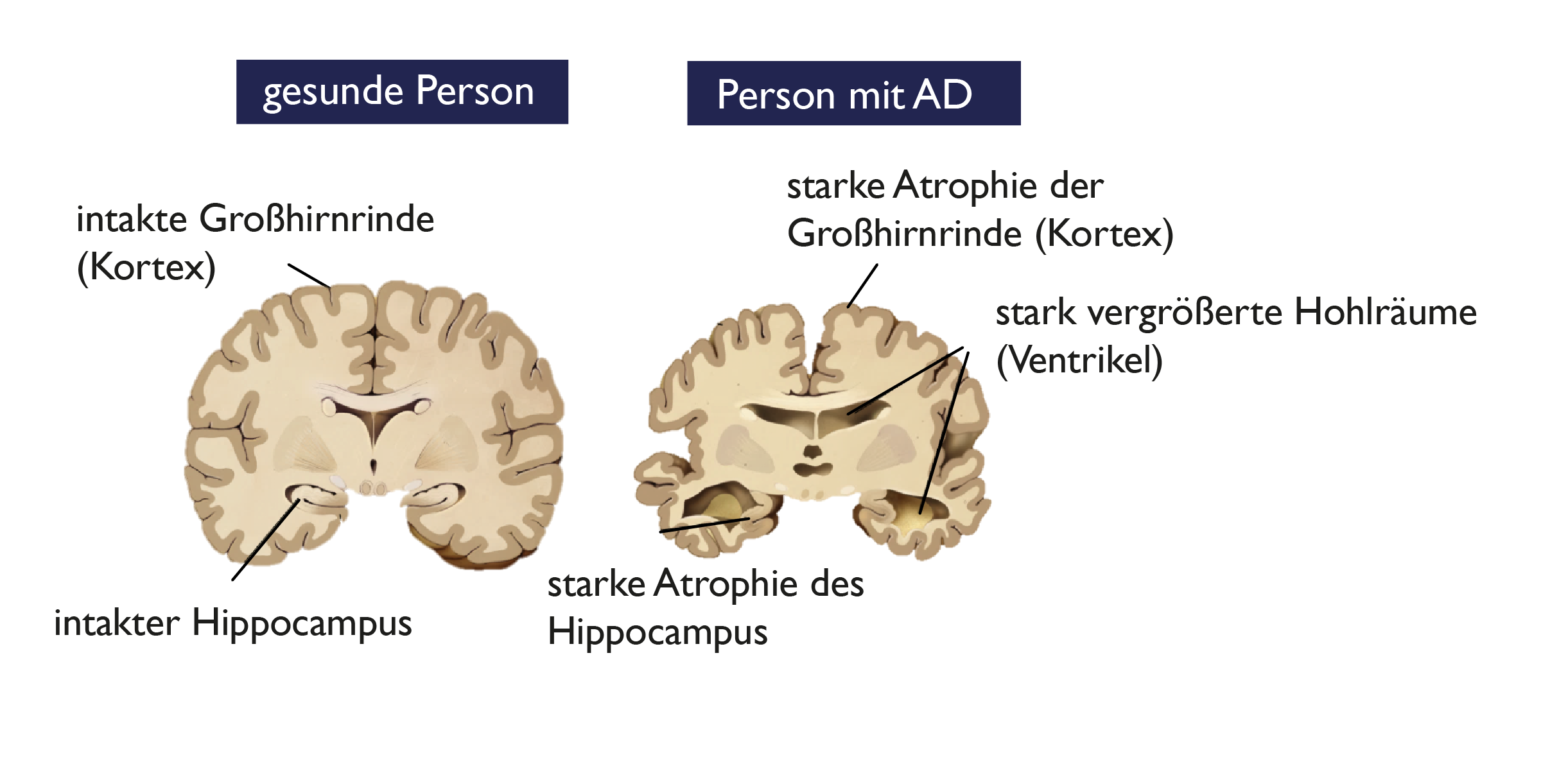

Die Alzheimer-Krankheit geht mit einem Untergang von Nervenzellen und einer damit verbundenen Abnahme des Gehirnvolumens einher, was sich in fortgeschrittenen Krankheitsstadien durch bildgebende Verfahren (z.B. Computer- und Magnetresonanztomographie) nachweisen lässt (siehe Abb. 3).

Diagnostik

Bei der Demenzdiagnose handelt es sich um eine Syndromdiagnose, d.h. die Diagnose wird auf der Grundlage bestimmter Symptome gestellt und macht keine Aussage zur Ursache. Im folgenden Verlauf der Diagnostik kann die Ursache der Demenz näher bestimmt und somit die genauere Diagnose gestellt werden. Die Ursache der Alzheimer-Demenz beispielsweise ist die Alzheimer-Krankheit.

Im Rahmen der Diagnostik ist u.a. eine detaillierte ärztliche Befragung des Patienten bzw. seiner Angehörigen bedeutsam, z.B. zum bisherigen Verlauf der Symptome und zu den Alltagsfertigkeiten. Einen besonderen Stellenwert, v.a. in frühen Phasen der Erkrankung, kommt außerdem neuropsychologischen Verfahren zu, also standardisierten Tests zum Kurzzeitgedächtnis, der Orientierung und anderen kognitiven Funktionen. Zur weiterführenden Diagnostik und zur Abgrenzung verschiedener Demenzformen werden außerdem Labor- und Liquoruntersuchungen (z.B. auf Beta-Amyloid) sowie bildgebende Verfahren (z.B. Magnetresonanztomographie) durchgeführt.

Näheres zur Früherkennung von Gedächtnisstörungen finden Sie auch hier.

Vorbeugung und Therapie

Ausführliche Informationen zur Vorbeugung der Alzheimer-Demenz erhalten Sie hier.

Im Falle bereits bestehender Symptome stehen verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Folgenden genauer dargestellt werden.

1 Bickel, H. (2001). Demenzen im höheren Lebensalter: Schätzungen des Vorkommens und der Versorgungskosten. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 34(2): 108-115.

2 Bickel, H. (2012). Epidemiologie und Gesundheitsökonomie. In: Wallesch, C.-W. & Förstl, H. (Hrsg.) Demenzen. 2. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 18-35.

3 Förstl, H. , Kurz, A. , Hartmann, T. (2011). Alzheimer-Demenz. Demenzen in Theorie und Praxis. Förstl, H. Berlin, Heidelberg, Springer: 47-72.

4 Rothgang, H. et al (2010) Barmer GEK Pflegereport 2010. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 5. Barmer GEK, Schwäbisch Gmünd